打造“印尼的深圳”:巴塘经济特区的战略蓝图

2024年3月20日,印度尼西亚总统普拉博沃在中爪哇省巴塘县为巴塘工业城经济特区(KEK Batang)揭幕,明确提出将该经济特区打造为“印尼的深圳”。这一对标中国改革开放标杆城市的愿景,不仅标志着印尼工业化战略的全面升级,更成为中印尼“两国双园”合作框架下国际产能协作的典范。

经济特区升级:印尼工业化战略的核心抓手

巴塘工业城的前身——巴塘综合工业区(KITB)于2024年7月26日由印尼前总统佐科维正式投入运营,初期吸引投资13.3万亿印尼盾(约5.8亿美元),入驻企业包括KCC玻璃厂、Wavin塑料管厂等。

2025年3月20日,普拉博沃总统将其升格为经济特区,通过税收减免(企业所得税降至5%-22%)、海关便利(免除进口设备关税)、土地政策优化(最长95年使用权)等“政策组合拳”,进一步吸引国内外资本。

作为印尼最大国有经济特区(占地4300公顷),巴塘经济特区已实现17.95万亿印尼盾投资,吸引27家企业入驻,覆盖太阳能电池板、医疗设备、鞋类制造等多元领域。

印尼政府预测,未来3~5年特区将新增75.8万亿印尼盾投资,创造58,145个就业岗位,其中80%劳动力来自本地社区。

“深圳基因”:区位优势与产业集群的深度耦合

巴塘工业城的核心竞争力在于其“枢纽区位+产业集群”的双重优势:

1. 地理枢纽地位

交通网络密集:距雅加达200公里,毗邻横跨爪哇岛的Pantura高速公路和三宝垄-巴塘高速入口,8分钟直达物流动脉;

国际物流跳板:依托在建的超级旱港铁路线(可运输30节集装箱列车)及巴塘港扩建计划,直通国际海运网络;

抗灾能力突出:无洪水风险,电力供应稳定率98%,为工业运营提供可靠保障。

2. 三大产业集群协同

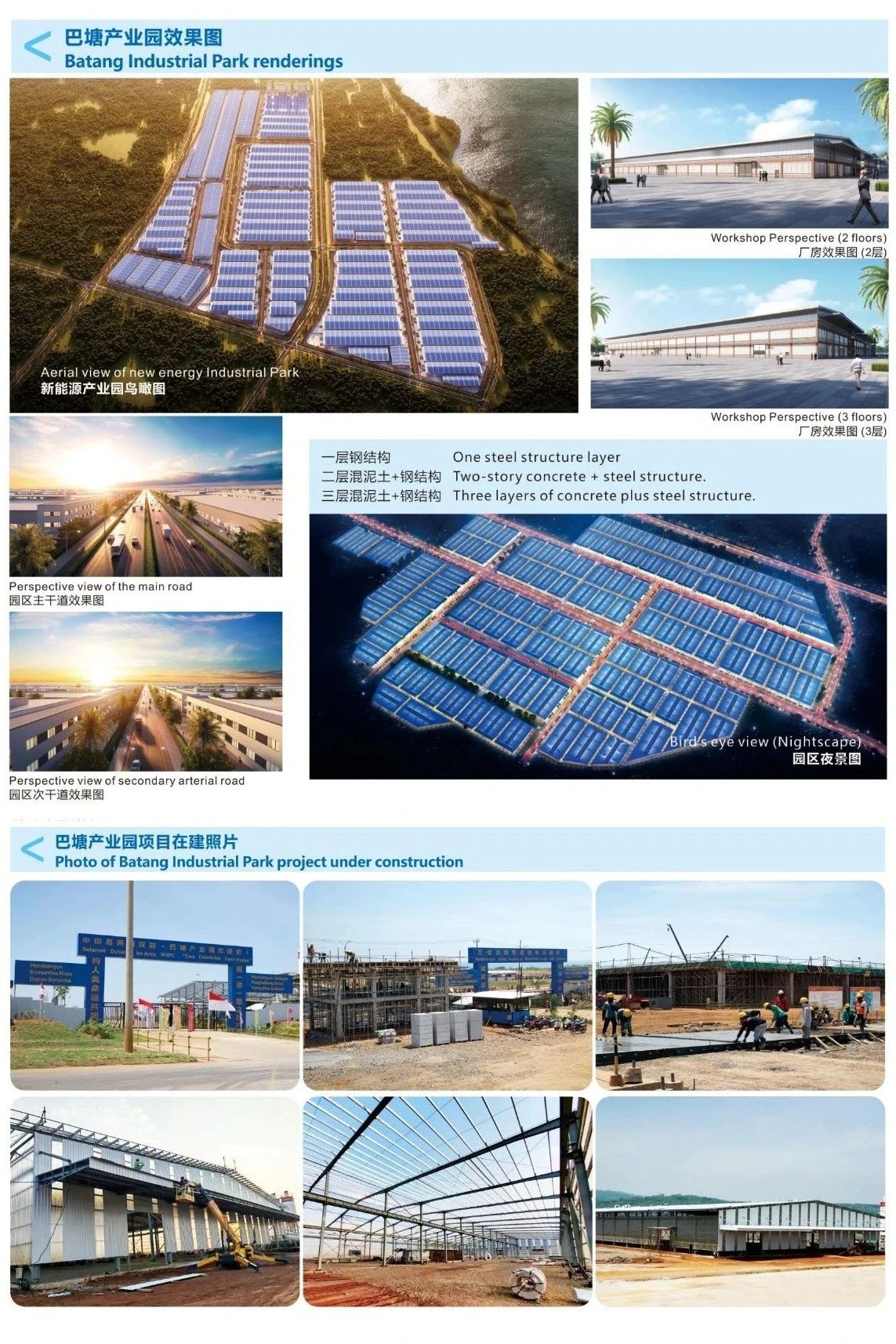

工业与加工区:聚焦技术密集型产业,如中国万信达巴塘产业园(规划600万平方米)引入光伏、新材料等高端制造;

物流与运输区:整合仓储中心和智能多式联运枢纽,供应链成本降低15%-20%;

旅游与房地产区:配套商业中心、国际学校及生态湿地公园,打造“15分钟产城生活圈”。

这一布局与深圳“前港-中区-后城”的发展逻辑高度契合,通过产业协同与城市功能互补,实现“以产促城、以城兴产”的良性循环。

中印尼合作:“两国双园”驱动国际产能协作

巴塘经济特区是中印尼“两国双园”合作的核心载体之一:

中印尼两国双园·巴塘(KITB)万信达产业园引入中国产业新城运营经验,计划五年内分两期建成国际产能合作平台。

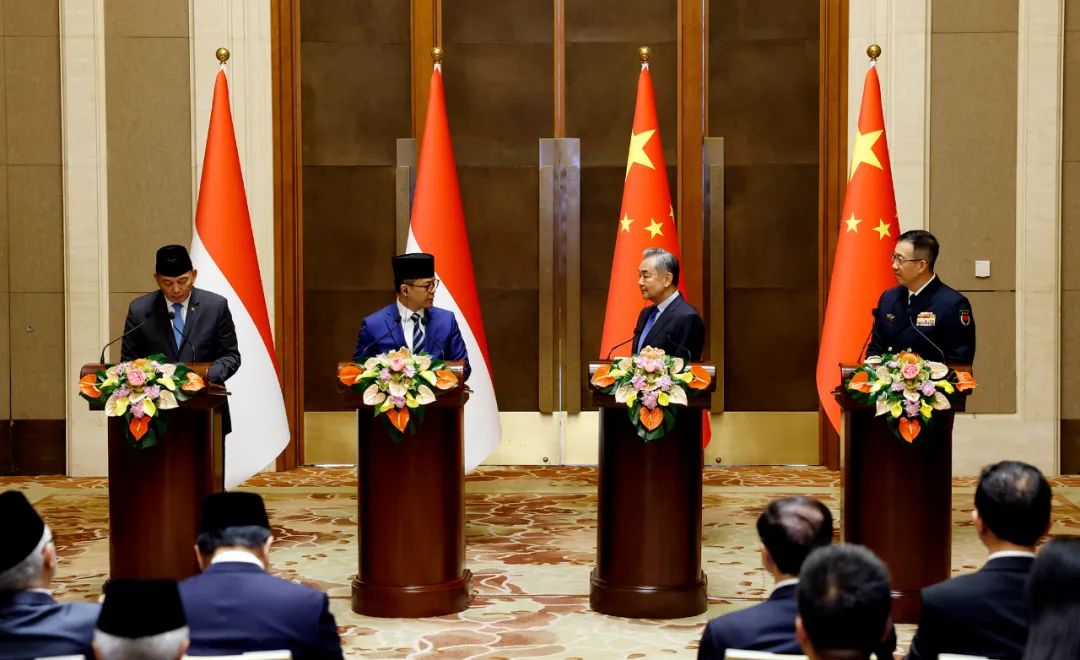

中国企业的深度参与:中建国际与特区签署谅解备忘录,聚焦绿色能源、基建开发等领域;

政策协同与经验移植:印尼借鉴中国特区管理模式,简化外资审批流程,提供“一站式”服务;同时,通过引入中国技术标准(如集中式废物处理系统),推动印尼工业绿色转型。

中国驻印尼大使王鲁彤在揭幕现场表示,巴塘产业园是“两国双园”合作的重要成果之一,未来有望成为中印尼合作的典范。

迈向工业化未来

巴塘工业城经济特区的启用,标志着印尼在实现经济现代化、缩小与邻国发展差距的道路上迈出了坚实的一步。普拉博沃总统的愿景,打造“印尼的深圳”,不仅仅是一个口号,而是一个具体的发展目标。通过吸引更多的外资,推动产业升级,巴塘经济特区有望成为印尼工业化进程的引领者,并为印尼带来更多的就业机会和经济增长。

未来,随着更多的企业和投资涌入巴塘经济特区,印尼有望借助这一特区的建设,提升整体产业竞争力,实现更加平衡的经济发展。而作为中印尼合作的重要平台,中印尼两国双园·巴塘(KITB)万信达产业园也将进一步巩固两国经济关系,推动区域经济的共同繁荣,为打造“印尼的深圳”提供了有力的支撑。